こんにちは。「都会のはしっこ、2LDKで育ててます。」の管理人です。

小2の娘は、公文とRISU算数を併用して学習を進めています。

これまでにも、公文の毎日プリント習慣と、RISUでの弱点補強についていくつか記事を書いてきました。

tokainohasi-2ldk.hatenablog.com

tokainohasi-2ldk.hatenablog.com

今回は少し視点を変えて、「そもそも公文ではどこまで学べるのか?」と「RISUでどう補えるのか?」を調べて整理してみました。

少しマニアックな内容になりますが、「うちも併用してる!」「これから併用を検討したい」と思っている方の参考になれば嬉しいです。

公文算数って、どこまで・何をやるの?

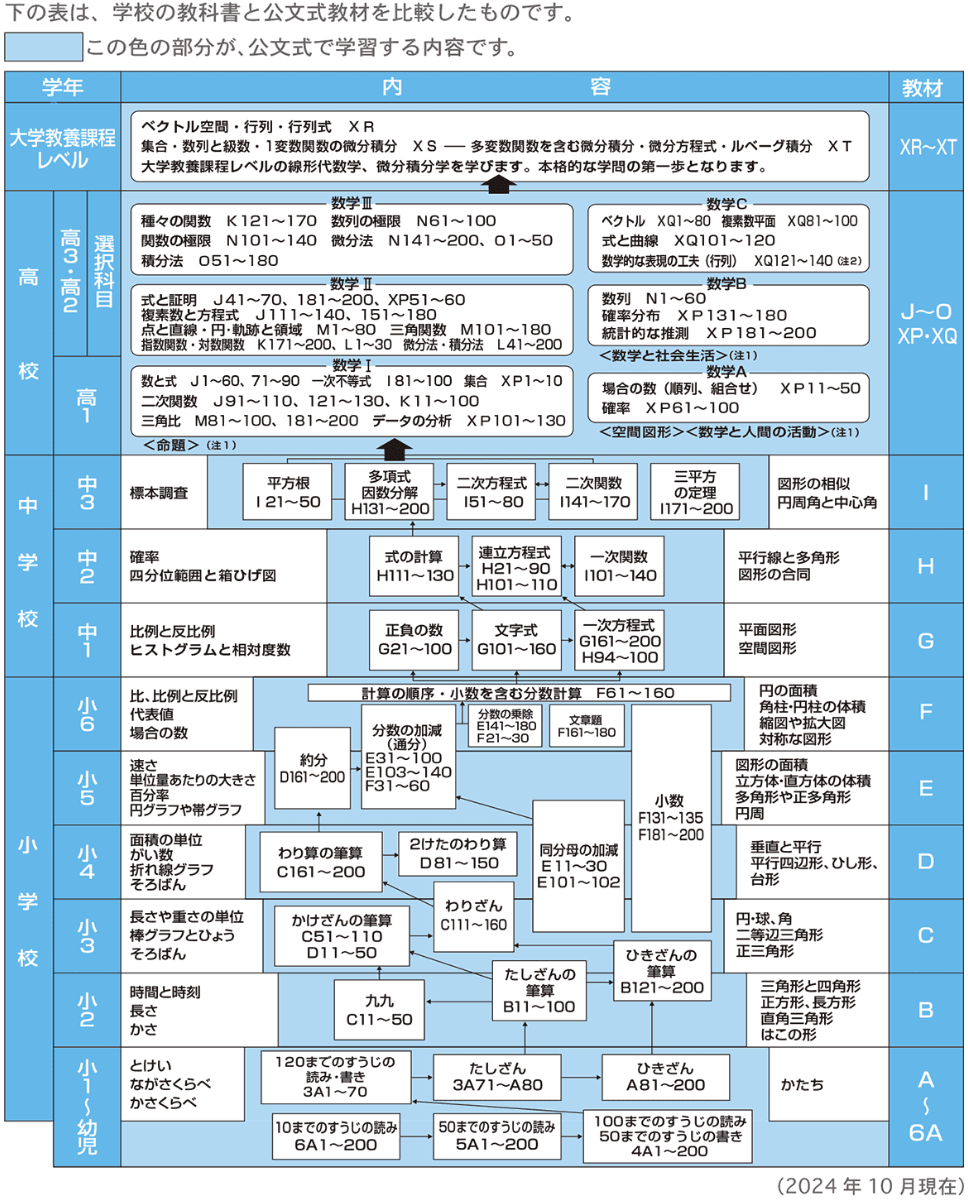

まずは、公文の公式サイトで公表されている教材一覧をチェックしてみました。

各学年の教科書と、公文教材の対応関係が出ていて、ざっくりこんな特徴が見えてきました。

公文算数の基本方針(私の理解)

- 文章題や図形問題はほぼ扱わず、計算力の徹底強化が中心

- 単元の順序が教科書と違う(例:公文では先に割り算、その後に分数)

- 高学年内容も、小学校低学年のうちにどんどん進める生徒も多い

→ 裏を返すと、「計算系」で先取りしやすい範囲に特化しているとも言えそう - ひたすら反復する中で、「計算は見た瞬間に解ける」状態を目指す

娘も現在、かけ算の教材に取り組んでいて、学校のペースよりやや先をマイペースに進めています。

学校ではまだ扱っていないけど、少し先の単元に触れることで「授業で出てきたときにラク」という効果も感じています。

ただ一方で、こんなこともよくあります。

「あれ?これは公文でやってない…」となる単元

- 単位の換算(時間、長さ、重さなど)

- 図形(面積・体積、合同や対称、角度など)

- 文章題(特に日常文脈を含む問題)

- 表やグラフの読み取り

- 規則性や場合の数、思考系の問題

これらは、学校の授業や教科書ではしっかり出てくるのに、公文のプリントにはまず登場しません。

一見地味ですが、この「非・計算系」こそが、つまずきやすい単元だったりするんですよね。

娘も、学校で「長さの単位(m→cm→mm)」や「時計の読み取り(何時何分前)」をやったときに、意外と戸惑っていた様子。

RISU算数で補えるのはどのへん?

では、公文で抜けがちな単元は、RISUでどれくらいカバーできるのか?

公式サイトのステージ一覧を確認してみました。

RISUで扱っている内容(小2までの範囲)

- 計算(たし算・ひき算・かけ算・わり算)

- 文章題(場面設定あり、2段階の問題も)

- 時刻と時間の計算

- 長さ・重さ・かさの単位

- 図形(平面図形、立体図形、面積など)

- 表・グラフの読み取り

- 数のしくみ、規則性

- パズル的思考問題(並べ方、組み合わせなど)

かなり幅広い印象です。

特に「図形」や「文章題」「単位」といった、公文では扱われない部分がしっかり入っているのは大きなポイント。

公文より悩むことが多い…

RISUに取り組んでいるとき、娘がよく言うのは

「なんかこれ、むずかしい」

という反応。

とくに「時計の計算」「面積の問題」「グラフの読み取り」などは、RISUでしっかり時間をかけて理解している感じがあります。

公文では、スモールステップで難易度がかなり抑えられていて、答えまで自力でたどり着ける設計になっているのですが、

RISUでは、考え込む時間や親との対話が必要になる問題も多い印象です。

この「悩む時間」が、思考力の土台をつくる上で大事なのかも、と最近感じています。

わが家の使い分け方とメリット

今のところ、我が家ではこんなふうに使い分けています。

公文の役割:計算の自動化

- 毎日のプリント習慣で「解く体力」をつける

- 答えまでのスピード・正確性をとことん磨く

- 基本の四則計算を身につける土台として使う

RISUの役割:理解の幅を広げる+弱点補強

- 学校で出る図形・単位・文章題などをまんべんなくフォロー

- 学校の授業内容とRISUのステージを照らし合わせて、先取り・復習に使う

- 公文で見落としがちな「読んで考える力」を育てる

RISUは、娘が自分で「間違えた問題」「放置していた問題」を自動でピックアップしてくれる仕組みなので、親が全部を管理しなくても「弱点補強」ができる点も助かっています。

特に、週末や時間があるときに、学校や公文で「やってなさそうな単元」をRISUで拾う、という動きがしやすいのはありがたいです。

まとめ:どちらか一方では補えないからこそ

あらためて、公文とRISUのカバー範囲を比べてみて感じたのは、

「片方だけでは見落とす部分がけっこうある」ということ。

公文だけだと「計算が速くできる子」にはなれても、「図形や文章題になると急に止まる」こともある。

逆にRISUだけだと、「毎日の習慣づけ」や「計算の自動化」がちょっと弱い印象。

なので、我が家ではこれからもしばらくこの併用スタイルで行こうかな、と思っています。

家庭学習の正解は子どもによって違うと思うけれど、

少なくとも「公文のカバーしないところを、RISUでしっかり補える」というのは、併用して実感していることのひとつです。

「ウチの子に合うかな?」と気になった方には、1週間のお試しキャンペーンをぜひご活用ください。

RISU算数(小学生向け)お試しキャンペーンはこちら

RISUきっず(未就学児向け)はこちら

ではでは。