こんにちは。「都会のはしっこ、2LDKで育ててます。」の管理人です。

今回は、わが家の小学2年生の娘の「好奇心の連鎖」について書いてみようと思います。

公文などの基礎学習も大切ですが、子どもが自分から「なんで?」と興味を持った瞬間にこそ、学びが深く残るのではないかと感じています。

- 3行まとめ

- 好奇心に火をつける「小さなフック」

- 「そなエリア」でつながった地震の知識

- マンモスから氷河期へ広がる興味

- 図書館と読み聞かせで知識を補強

- 知識を「連鎖」させる工夫

- 親としての気づき

- まとめ|好奇心は未来へのパスポート

3行まとめ

- 子どもの知的好奇心は「フック」から始まり、関連づけて広がると記憶に残りやすい。

- 新聞記事、防災体験、博物館、映画や本などを組み合わせると「点」が「線」になっていく。

- 娘との日常から見えてきた「知識の連鎖」の具体例を紹介しつつ、親としての気づきを共有します。

好奇心に火をつける「小さなフック」

小学2年生ともなると、公文、RISU算数、漢字ドリルにしっかり向き合う力もついてきます。

でも私が特に大事にしたいのは、「自分から知りたい」と思った瞬間。

最近の例でいうと、読売KODOMO新聞を検討し始めた記事を書きましたが、 実際に購読を始めていて、8月14日号で「ハワイが日本に近づいてくる?」という大陸プレートに関する記事がありました。

その見出しに、娘は「え、ハワイが動いてるの?」と食いつきました。

そこで私は「そうだよ、大陸は少しずつ動いていて、昔の日本は大陸とつながっていたんだよ」と話してみたのです。

すると、単なる記事の一読にとどまらず、 「大陸が動く」「地震と関係がある」というテーマが、後に別の体験とリンクしていきました。

「そなエリア」でつながった地震の知識

ちょうどその後、そなエリア東京に行く機会がありました。 展示の中に「プレートと地震の関係」を解説するものがあったのです。

娘は「あ、新聞で読んだのと同じだ!」と気づいた様子。 新聞の知識と防災体験がつながった瞬間でした。

このように、「点」としての情報が「線」として結びつくと、子どもは学んだことを自分ごととして理解しやすいのだと思います。

マンモスから氷河期へ広がる興味

もう一つの好例が「マンモス」でした。

「マンモスって日本にいたの?」と娘に聞かれたとき、 私は「昔は北海道が大陸とつながっていて、そこからマンモスが来たんだよ」と説明しました。

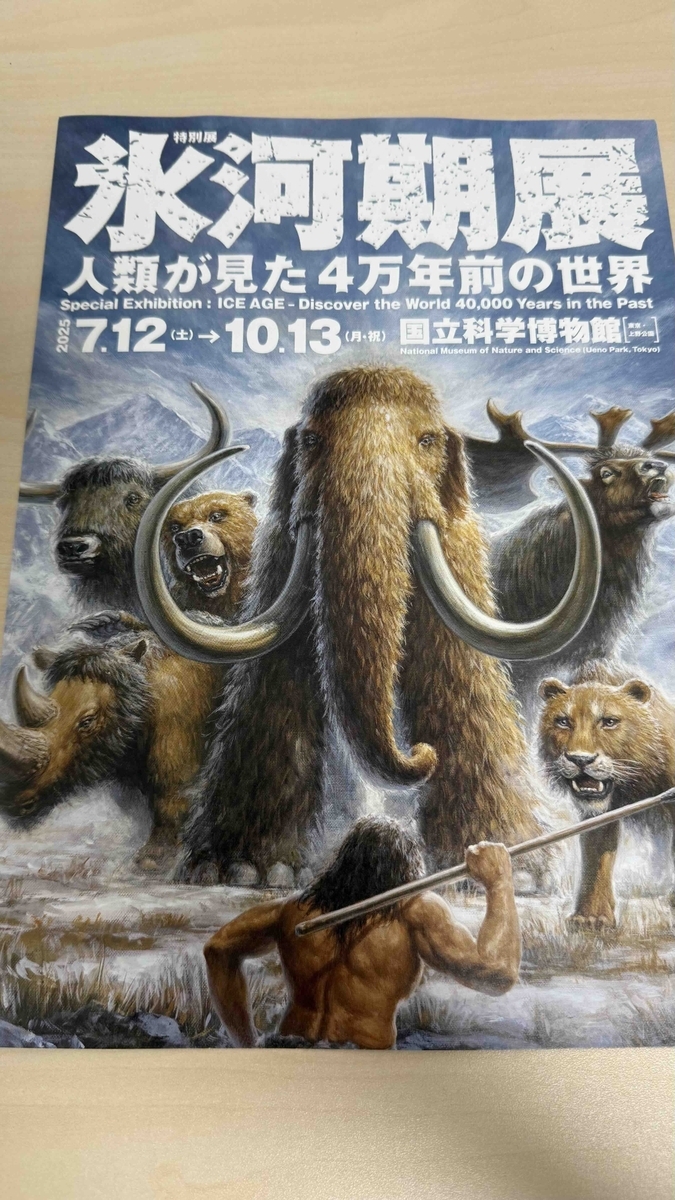

さらにちょうど手元にあった深宇宙展に行った際についでに貰ったパンフレットの中で、国立科学博物館「氷河期展」の紹介を見せると、娘の好奇心がさらに刺激されました。

「氷河期ってドラえもんで見たやつ?(映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険のことです。)」 「でも、なんで氷河期なのにパンフレットの人は裸なの?」.

たしかに、毛皮を着ればよさそうなのに、裸で描かれているのはなぜか。

こうした素朴な疑問は、まさに「好奇心のフック」そのものです。

答えは氷河期展に行けば見つかるのでしょうか...。

図書館と読み聞かせで知識を補強

この流れで、図書館で「マジックツリーハウス マンモスとなぞの原始人」を借りてきました。

寝る前に読み聞かせをしているのですが、物語にはクロマニョン人やサーベルタイガー(スミロドン)、ケサイなどが登場します。

ちょうど氷河期展の展示内容とも重なる部分が多く、まさに新聞→防災体験→博物館→映画→本と、いろいろなルートで知識がつながっていく感覚。

私自身も「こうやって学んでいくのが楽しいんだよな」と思い出させてもらいました。

知識を「連鎖」させる工夫

娘の好奇心の連鎖を見ていると、親としてできる工夫も見えてきます。

- 新聞や本から入る「フック」を用意する

- 実際の体験(博物館や展示)でリンクさせる

- 物語(小説・漫画・映画)で感情と結びつける

- 質問を拾って図書館やネットで補足する

こうすることで、知識が単発で終わらず、関連づけて深まっていきます。

親としての気づき

私があらためて感じたのは、 「子どもが自分で見つけた好奇心の芽を、次の話題につなげてあげることが親の役割」ということです。

もちろん、毎日そんな時間がとれるわけではありません。 でも「これ、つながってるね!」と一言添えるだけで、知識の連鎖が始まることもある。

親子で一緒に驚き、調べ、楽しむ。 その繰り返しが、学びの喜びを育てるのだと実感しました。

まとめ|好奇心は未来へのパスポート

小学2年生の娘との日常の中で、 「新聞記事」→「防災体験/博物館」→「映画」→「本」と、好奇心の連鎖を体験しました。

知識は点で終わらせるより、線につなげていくほうが記憶にも残りやすく、本人にとって意味を持つ学びになります。

そしてその「連鎖」を仕掛ける小さな工夫は、親がちょっと横でサポートするだけで十分。

これからも、娘の「なんで?」を大切に、知的な旅を一緒に歩んでいきたいと思います。

ではでは。